Weg zum nachhaltigen (Postwachstums-)Kapitalismus – So gelingt die Umsetzung

Die Schritte hin zu einer demokratischen digitalen Währung wären technisch und organisatorisch gar nicht so kompliziert. Wenn der politische Wille vorhanden wäre, dann könnte das relativ schnell umgesetzt werden. Es gibt bereits Kryptowährungen, die die beschriebenen Funktionen abbilden könnten – wie bereits erwähnt, fehlt den Kryptowährungen aber ein demokratischer Verifikationsprozess.

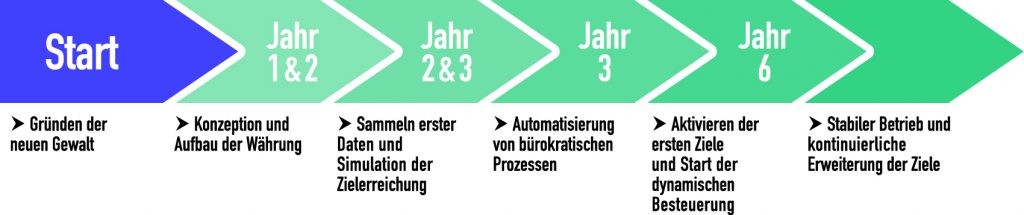

Ein erster und wichtiger Schritt ist bereits getan, die EZB arbeitet mit ihrem eEuro in Richtung digitaler Währung. Sofern von der EZB noch nicht so vorgesehen, müsste die Entwicklung des eEuro noch so gestaltet werden, dass der eEuro mit Programmcode gefüllt und Daten gespeichert werden können. Sobald man sich verfassungsrechtlich und politisch geeinigt hat, würde man mit der Entwicklung beginnen:

- Als Erstes müsste man eine staatliche Institution gründen, die sich dann um die Entwicklung der Währung kümmern. Das klingt zunächst kompliziert, würde aber gar nicht so viele Mitarbeiter*innen benötigen. Die heutigen Kryptowährungen wurden von wenigen Personen entwickelt – die zweitgrößte Kryptowährung Ether, mit der dazugehörigen Plattform Ethereum, wird beispielsweise von knapp 100 Mitarbeiter*innen der Ethereum Foundation entwickelt und gepflegt. Die neue Institution hätte auch den Vorteil, dass sie als Start-up der Staatsorgane noch weitgehend frei von staatlicher Bürokratie wäre und auf der grünen Wiese starten könnte.

- Nach zwei Jahren sollte die Institution eine Plattform und Ökosystem für den eEuro geschaffen haben. Dazu gehört neben dem Programmcode und der Möglichkeit der Datenspeicherung auch die Open-Source-Software, die jede*r Bürger*in nutzen kann, um seine oder ihre persönliche digitale Brieftasche zu betreiben. So kann ab dann jede*r einen Knoten für die neue Währung hosten und sich so am Betrieb der Währung und der Datensicherheit der Währung beteiligen. Ab da kann mit der Währung bezahlt werden. Parallel zu den ersten Zahlungen muss die neue Institution einen App Store aufbauen, aus dem Einzelpersonen und Unternehmen zertifizierte Programme in ihre Wallets laden können, die dann Daten in die Währung übertragen.

- Ab dem zweiten Jahr sollte die Währung testweise erste Daten sammeln können. Außerdem sollten erste Ziele in die Währung geschrieben werden – wahrscheinlich wird man mit zwei Zielen starten, der Reduktion von CO2 und einer gerechteren Verteilung der Margen in der Lieferkette. So können Unternehmen erstmals die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihres Geschäftsmodells simulieren und sehen, wie sie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern abschneiden. Eine dynamische Besteuerung sollte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Aber Unternehmen, die jetzt erkennen, dass ihr heutiges Geschäftsmodell in Zukunft zu Wettbewerbsnachteilen führt, werden bereits beginnen, ihr Geschäftsmodell zu transformieren.

- In diesem Schritt kann anhand der Daten auch erstmals simuliert werden, wie viele Steuern durch die dynamische Steuer eingenommen werden. Entsprechend können dann Diskussionen starten, welche bestehenden Steuern abgeschafft werden.

- Im dritten Jahr sollten auch genügend Daten gesammelt worden sein, damit die Währung erste Automatisierungen von Bürokratie aktivieren kann, was ab dann zu Erleichterungen für Bürger*innen und Unternehmen führt. Ab diesem Zeitpunkt könnten auch Nachrichten oder Postings über die digitale Währung verifiziert werden. Mögliche Szenarien:

- Auf Social Media verbreitet sich der Satz: „Die Bäckerei Müller musste wegen der neuen CO₂-Steuer schließen.“ Anhand der Zahlungsströme prüft die Währung, ob die Bäckerei noch Löhne zahlt, ob Lieferanten weiterhin Rechnungen stellen, ob Kundenzahlungen eingehen. Solange wirtschaftliche Aktivität erkennbar ist, kann die Aussage automatisch als irreführend gekennzeichnet werden.

- Ein Unternehmen meldet: „Wir investieren zwei Milliarden Euro in erneuerbare Energien“, dann kann ein Programm die dazugehörigen Zahlungsflüsse analysieren. Nur wenn tatsächlich Gelder an Windkraftfirmen, Solartechnikhersteller oder nachhaltige Infrastrukturprojekte fließen, wird die Aussage als glaubwürdig eingestuft. Ansonsten erhält das Posting ein Hinweis wie: „Diese Investition konnte bislang nicht durch reale Zahlungsflüsse bestätigt werden.“

- Jemand postet auf Social Media die Behauptung „Die Bundesregierung schafft ab 2030 das Bargeld ab!“ – eine klassische Falschmeldung, wie sie häufig im Netz kursiert. Noch bevor die Nachricht veröffentlicht wird, prüft ein Programm der Plattform die Inhalte. Dabei werden unter anderem offizielle Regierungsquellen durchsucht. Das Ergebnis: Es gibt keine Indizien, die diese Aussage stützt. Der Nutzer erhält einen entsprechenden Hinweis, entscheidet sich jedoch trotzdem, den Beitrag zu veröffentlichen. In diesem Fall greift ein automatisierter Mechanismus: Um die Nachricht weiterverbreiten zu können, muss der Nutzer einen kleinen Geldbetrag hinterlegen – vergleichbar mit einer Kaution. Sollte sich die Aussage innerhalb eines festgelegten Zeitraums durch offizielle Quellen oder verifizierte Faktenchecks als falsch herausstellen, wird diese Kaution einbehalten. Bei wiederholten Falschmeldungen steigen die zu hinterlegenden Beträge exponentiell an. Diese Verifikationsprogramme werden nicht vom Staat erstellt, sondern von den jeweiligen Plattformen selbst entwickelt. Je besser ein Programm zu einer wahrheitsgemäßen Berichterstattung beiträgt, desto geringer werden die Einnahmen der Plattform besteuert.

- Nun sollte man sich drei Jahre Zeit nehmen, um die Algorithmen in der Währung zu testen. In dieser Phase wäre die dynamische Besteuerung noch inaktiv. In dieser Testphase werden die Algorithmen trainiert und Fehler beseitigt. Im Jahr 6 nach dem Start sollten die Algorithmen so zuverlässig funktionieren, dass die dynamische Besteuerung aktiviert werden kann. Ab diesem Zeitpunkt entsteht ein echter Wettbewerb um Nachhaltigkeit. Auch wenn für ein bis zwei Jahre noch gelegentlich manuell eingegriffen werden müsste, um die Ergebnisse der Algorithmen nachzurechnen und zu korrigieren, sollten nach zwei Jahren Sachverhalte wirklich zutreffend automatisiert bewerten werden können.

- Nach acht Jahren bekommen die Marktteilnehmer, die noch nicht mit der Transformation ihres Geschäftsmodells begonnen haben, zunehmend Probleme und werden schließlich vom Markt verschwinden. Dann könnten weitere Zielvorgaben folgen, die den Wettbewerb dann weiter anpassen.