Neue Formen der Wirtschaftssteuerung schafft einen Wettbewerb um Nachhaltigkeit

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie digitales Geld die Steuerung und Transformation der Wirtschaft unterstützen kann. Eine davon möchten wir im Folgenden skizzieren – dieser Ansatz ist so gestaltet, dass er den neoliberalen Argumenten den Wind aus den Segeln nimmt und zugleich die gängigen populistischen Kritikpunkte an progressiver Politik entkräftet.

Er setzt nicht auf Verbote, nicht auf starre Markteingriffe und nicht auf eine Benachteiligung des Außenhandels, der für liberale Wirtschaftskreise so wichtig ist. Stattdessen zeigt er einen praktischen Lösungsweg auf – für eine Welt, die derzeit im Race to the Bottom feststeckt und in der sich Politiker kaum noch trauen, über ernsthafte Wirtschaftssteurung zu sprechen:

Korrektur des Marktmechanismus

Die Menschen wählen ihre Erwartungen an die Wirtschaft direkt in die Währung – transparent und nachvollziehbar – Dinge, die uns im Grunde alle verbinden:

Niemand möchte belogen, betrogen oder süchtig gemacht werden.

Die meisten wünschen sich eine lebenswerte Zukunft für ihre Kinder, ein sicheres Einkommen, ein bezahlbares Zuhause, medizinische Versorgung und soziale Absicherung.

Und sicher will auch niemand, dass sich Plastik oder Pestizide im eigenen Körper anreichern.

Mit der Hilfe von Wissenschaft, NGOs, Politik oder Bürgerräten würde das digitale Geld dies in konkrete Ziele für die Wirtschaft übersetzen – etwa: weniger Fake News, weniger CO₂, mehr Nachhaltigkeit, faire Löhne, weniger Plastikmüll und Umweltgifte.

Die Währung sammelt über die Zahlungsströme in den Lieferketten alle relevanten Informationen, um Produkte nach diesen Kriterien zu bewerten.

Dann lässt man alle Artikel innerhalb einer Warengruppe gegeneinander antreten und vergleicht, welche Waren und Dienstleistungen die Zielvorgaben besser erfüllen – und welche schlechter.

Anschließend ersetzt man die Mehrwertsteuer (und gegebenenfalls weitere Unternehmenssteuern) durch eine dynamische Fair-Wert-Steuer. Wie der Name schon sagt, wäre diese Steuer nicht fix bei 19 % (oder 7 %), sondern würde innerhalb jeder Warengruppe zwischen 0 % und einem Maximalsatz von beispielsweise 50 % variieren.

Was zunächst etwas komplex klingt, soll im Folgenden an einem vereinfachten Beispiel mit nur einem Ziel erläutert werden:

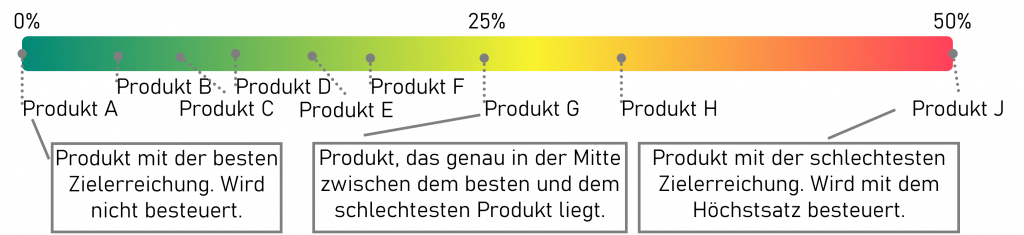

Das Ziel „Minimierung der Treibhausgase, gemessen in CO2-Äquivalenten“ wird in die digitale Währung geschrieben. In einer Warengruppe gibt es unzählige Produkte, hier beispielhaft dargestellt durch die Produkte A bis J. Produkt A verursacht 10 Kilogramm CO2. Da dies der beste Wert innerhalb der Warengruppe ist, wird Produkt A beim Verkauf an den finalen Verbraucher nicht besteuert. Produkt J hat mit 50 Kilogramm den schlechtesten Fußabdruck innerhalb der Produktgruppe. Beim Verkauf dieses Produkts wird ein Steueraufschlag von 50 Prozent erhoben. Für alle anderen Produkte innerhalb der Warengruppe wird der Steueraufschlag ermittelt, indem der CO2-Fußabdruck in Relation zum besten und schlechtesten Produkt gesetzt wird. Der CO2-Ausstoß von Produkt G liegt mit 30 Kilogramm genau in der Mitte zwischen den 10 Kilogramm von A und den 50 Kilogramm von J, sodass für G eine variable Steuer von 25 Prozent fällig wird.

Beim Verkauf von Produkt A erhält der Verkäufer den vollen Verkaufspreis, sodass er seine Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten kann, auch wenn die Herstellung etwas teurer ist. Das Produkt J ist günstiger in der Herstellung und könnte relativ günstig verkauft werden, mit dem schlechtesten CO2-Fußabdruck erhält es aber einen ordentlichen Steueraufschlag, wodurch der Hersteller sein Produkt J teurer anbieten muss als die anderen Produkte der Warengruppe. Nach den Gesetzen des Marktes würde Produkt J nicht mehr so stark nachgefragt werden. Absatz, Umsatz und Gewinn sinken, sodass der Hersteller intensiv darüber nachdenken wird, wie er den CO2-Fußabdruck seines Produktes verbessern kann.

Wenn die Produkte der Warengruppe nicht ohne eine Mindestmenge von CO2 hergestellt werden können, dann haben alle Hersteller dieses Problem. Aufgrund des Wettbewerbs innerhalb jeder Warengruppe wird das CO2-ärmste Produkt immer nicht besteuert (= 0%). Trotzdem werden alle Hersteller intensiv über neue Verfahren, Abläufe und Geschäftsmodelle nachdenken, um diese CO2-Mindestmenge weiter zu reduzieren, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erhalten und die Absatzmengen und Gewinne zu steigern. Das Ziel „Minimierung CO2“ kann dann nach und nach um weitere Ziele ergänzt werden, wie weniger Plastik & Abfall, faire Löhne, weniger Einkauf aus Diktaturen, uvm. (s.U.). So entsteht ein intensiver Wettbewerb um Nachhaltigkeit und das Lösen der Polykrisen.

Vorteile dieses Ansatzes

- Verlagerung der Verantwortung zurück zur Wirtschaft: Jedes Wirtschaftsunternehmen hat es selbst in der Hand, wie es seine Produkte und Lieferketten gestaltet, damit sie die Ziele bestmöglich erreichen. Damit verlagert sich die Problemlösung von den höchsten politischen Ebenen auf viele »operative Ebenen« in der Wirtschaft – also genau dorthin, wo die Expert*innen sitzen, die ihre Produkte kennen und auch die damit verbundenen Probleme. Dabei kann sich die Wirtschaft nicht wie üblich beschweren, dass die Steuerlast erdrückend sei. Denn jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, gar keine Steuern zu zahlen und gleichzeitig maximale Wettbewerbsvorteile zu genießen – aber nur, wenn das jeweilige Geschäftsmodell bestmöglich für Mensch und Planet ist.

- Auch wird den Endverbraucher*innen die Verantwortung genommen, für einen Wandel verantwortlich zu sein – ohne ihnen die Freiheit zu nehmen, die ein freier Markt mit beliebigen Wahlmöglichkeiten den Menschen bietet. Sie müssen einfach nur weiterhin zu den günstigsten Produkten greifen und können sicher sein, dass diese Produkte ihre „gewählten Erwartungen“ bestmöglich erfüllen.

- Gleichzeitig haben die Konsument*innen durch den Wettbewerb innerhalb jeder Warengruppe immer eine günstige Alternative zur Auswahl, sodass die dynamische Steuer nicht zu höheren Lebenshaltungskosten führt.

- Ende des Lobbyismus: Für Wirtschaftsunternehmen lohnt es sich nicht mehr, sich für einen wirtschaftlichen Vorteil in die Politik einzumischen oder diese gar zu unterwandern. Denn für viele Probleme braucht es keine komplexen politischen Vorgaben mehr, die alle Eventualitäten berücksichtigen müssen – die Marktteilnehmer bestimmen selbst, was machbar ist und was nicht. Und wer nicht ambitioniert und innovativ genug ist, während Mitbewerber vergleichbare Produkte bereits Umweltschonender herstellen können, erhält immer mehr Wettbewerbsnachteile, bis er irgendwann vom Markt verschwindet.

- Ausstieg aus dem Race to the Bottom: Bisher bauen Politiker Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards ab, um ihrer heimischen Wirtschaft Vorteile im globalisierten Wettbewerb zu verschaffen. In diesem Konzept spielt es jedoch keine Rolle mehr, wo ein Produkt hergestellt wurde, es geht nur um den Ort des Absatzmarktes. Sobald ein Produkt im Währungsraum der digitalen Währung verkauft wird, zählt, wie nachhaltig und sozialverträglich es produziert wurde. Produkte, die im Währungsraum hergestellt und exportiert werden, sind nicht von der dynamischen Steuer betroffen und werden wie bisher besteuert, sodass der für viele so wichtige Außenhandel nicht beeinflusst wird.

- Die dynamische Steuer, die beim Kauf durch den finalen Verbraucher anfällt, wäre auch nach ökonomischer Theorie der ideale Steuermechanismus. Denn diese Steuer setzt an dem wesentlichen Kernelement des freien Marktes nach Smith oder Walter Eucken an – genau dort, wo die Konsument*innen ihre Kaufentscheidung treffen: beim Preis.

- Unser heutiges Wirtschaftssystem braucht immer mehr Wachstum, doch der Planet verträgt das „immer mehr“ nicht mehr. Anstatt das Wirtschaftswachstum abrupt zu stoppen, würde es sanft neu ausgerichtet, sodass Wachstum in die neuen Dimensionen mehr Nachhaltigkeit und mehr Sozialverträglichkeit entsteht. Diese Dimensionen sind bislang noch relativ leer, sodass ein neuer Innovations- und Wachstumszyklus ausgelöst werden würde, den sich viele so sehnlich wünschen. (S. 53)

- Im Gegensatz zur Planwirtschaft des Kommunismus, die einen abgeschotteten Markt mit geschlossenen Grenzen erzwang, wäre dies problemlos einfach in das bestehende globale Wirtschaftssystem zu integrieren. Gleichzeitig würde man sich damit sukzessive aus dem Race to the Bottom der Länder untereinander verabschieden.

- Auch wäre das ein Lösungsansatz, der mehreren Polykrisen etwas entgegensetzen kann, indem nicht nur eines, sondern verschiedene Ziele mit Profit verknüpft werden. So entsteht ein Werkzeug, das unsere gesamte geldzentrierte Gesellschaft multidimensional auf das Lösen mehrerer Krisen ausrichten kann. Dabei müssen nicht alle Ziele für alle Warengruppen gelten, sondern können je nach Bedarf individuell für einzelne Warengruppen herangezogen werden:

- Bereits exemplarisch skizziert wurde das Ziel der Minimierung von CO₂. Dieses sollte noch um weitere Ziele ergänzt werden, die darauf abzielen, dass auch die Überschreitung anderer planetarer Grenzen eingedämmt wird – z. B.: Wer kommt mit weniger Phosphor, Stickstoff oder Wasserverschmutzung für seine Produkte aus?

- Ein Ziel wie „Alle Menschen in der Lieferkette sollen am finanziellen Gewinn eines Produktes fair teilhaben“ könnte zu fairen Löhnen in der gesamten Wertschöpfungskette führen, die für ein menschenwürdiges Leben ausreichen. Auch würde verhindert, dass ein möchtiges Unternehmen riesige Gewinne einfährt, während Zulieferer oder Subunternehmer kaum genug Geld zum Überleben haben. (Bsp. S. 154f Konzept).

- Um geostrategischen Konflikten entgegenzuwirken, könnte man das Ziel »möglichst viel Wertschöpfung in demokratischen Systemen« in die Währung schreiben. Durch die Einkaufsdaten kennt die Währung die Länder, in denen Unternehmen einkaufen, und kann diese Einkäufe z. B. mit dem Demokratieindex bewerten. Auf diese Weise werden Anreize für Unternehmen geschaffen, Handelsbeziehungen zu gefestigten Demokratien aufzubauen und dort zu investieren. So würde einerseits eine größere Unabhängigkeit von undemokratischen Nationen erreicht, andererseits würden Diktaturen überlebenswichtige Einnahmequellen entzogen. (Bsp. S. 157f Konzept)

- Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft: Auch die Müllvermeidung oder die Recyclingfähigkeit von Produkten könnte als Kriterium in die Währung einfließen, um Hersteller zu Mehrweg-, Pfand- oder biologisch abbaubaren Lösungen zu motivieren. Wie die Ziele erreicht werden, wird den Herstellern selbst überlassen. Wird ein eigenes oder kooperatives Mehrwegsystem aufgebaut? Oder werden die Produkte so ausgestattet, dass sie biologisch abbaubar sind?

- Mono- und Oligopole unwirtschaftlich machen: Die digitale Währung würde erkennen, wenn Warengruppen vorrangig von einem einzigen oder wenigen Konzernen verkauft werden, und könnte dann die Einnahmen für diese Verkäufe mit einer Extrasteuer versehen – einer Art Monopolsteuer. Das würde den Markteintritt neuer und kleiner Akteure deutlich erleichtern, sodass sich Monopole schnell auflösen sollten. Dadurch würden große Monopolisten unwirtschaftlicher und verlören ihren Wettbewerbsvorteil, während kleinere, neue Anbieter konkurrenzfähig werden – und dadurch wachsen. So würden sich gesunde Marktstrukturen rasch wiederherstellen.

- Datenschutz und Nutzungsverhalten: Soziale Medien, digitale Plattformen oder Spiele könnten um Ziele konkurrieren wie: »Wer kommt mit weniger Nutzerdaten aus?«, »Keine manipulativen Algorithmen, die Nutzerinnen zu ungewollten Entscheidungen drängen«, »Keine Förderung von Desinformation oder Hass«, »Transparente Algorithmen, sodass Nutzerinnen nachvollziehen können, warum sie bestimmte Inhalte sehen« oder »Möglichst offene Standards und Schnittstellen«, sodass Plattformen auch untereinander Daten austauschen können – was digitalen Lock-in-Effekten und Netzwerkeffekten entgegenwirken würde. Ebenso ein Ziel wie »Vermeidung von Suchtmechanismen«.

- Gesunde Ernährung: Für eine gesündere Ernährung könnte beispielsweise eine Bewertung ähnlich dem Nutri-Score eingeführt werden, der den Nährwert von Lebensmitteln einer Produktkategorie miteinander vergleicht. Dadurch würden gesunde Lebensmittel billiger und ungesunde teurer.

- Bezahlbare Ernährung: Nahrung ist lebensnotwendig, doch der Klimawandel wird zu einer Verknappung der Anbauflächen führen. Damit Nahrungsmittel für die breite Bevölkerung bezahlbar bleiben, müsste ein Ziel für die Steigerung der Nahrungsmittelmenge pro landwirtschaftlich genutzter Fläche festgelegt werden. Dieses Ziel wird wahrscheinlich im Widerspruch zu einem ökologischen Ziel wie »weniger Umweltgifte« stehen – dennoch werden beide Ziele in die Berechnung des Steuersatzes einfließen. Die Währung bildet einen Mittelwert aus der jeweiligen Zielerreichung, und so wird sich ein Optimum einstellen: maximaler Flächenertrag bei minimalem Einsatz von Umweltgiften.

- Bezahlbarer Wohnraum

Anschauliche Beispiele dafür sind im Konzeptpapier auf den Seiten 146 bis 161 dargelegt.